Lorsqu’une révolte sociale d’une ampleur tout à fait inhabituelle éclate à côté de soi, comme ce fut le cas en novembre 2005, il n’est pas rare que nous manquions de mots précis. On peut ainsi facilement tanguer entre une apologie pure et simple, guidée par l’enthousiasme ou une volonté d’agitation immédiate, et une mise à distance ultra critique, guidée par la peur ou les expériences historiques (c’est-à-dire plus honnêtement par les échecs du passé). Face à la tentation de qualifier trop rapidement les faits, on se souvient aussi que nommer une réalité, c’est déjà la réduire, que la réduire c’est rapidement la trahir. Ainsi, tout comme l’Etat peut par exemple définir des actes ou des personnes comme « terroristes » en fonction de la relativité de ses intérêts, les révolutionnaires ont souvent tendance à plaquer leurs désirs et leur propre projectualité sur les révoltes en cours. Non seulement le langage n’est bien sûr pas neutre, mais il sert souvent à cacher les véritables enjeux de la question posée.

Lorsqu’une révolte sociale d’une ampleur tout à fait inhabituelle éclate à côté de soi, comme ce fut le cas en novembre 2005, il n’est pas rare que nous manquions de mots précis. On peut ainsi facilement tanguer entre une apologie pure et simple, guidée par l’enthousiasme ou une volonté d’agitation immédiate, et une mise à distance ultra critique, guidée par la peur ou les expériences historiques (c’est-à-dire plus honnêtement par les échecs du passé). Face à la tentation de qualifier trop rapidement les faits, on se souvient aussi que nommer une réalité, c’est déjà la réduire, que la réduire c’est rapidement la trahir. Ainsi, tout comme l’Etat peut par exemple définir des actes ou des personnes comme « terroristes » en fonction de la relativité de ses intérêts, les révolutionnaires ont souvent tendance à plaquer leurs désirs et leur propre projectualité sur les révoltes en cours. Non seulement le langage n’est bien sûr pas neutre, mais il sert souvent à cacher les véritables enjeux de la question posée.

Certes, lorsque l’Etat crée des catégories de révoltés, c’est pour mieux les isoler puis les réprimer, tandis que lorsque les anti-autoritaires tentent d’analyser une explosion en cours, c’est souvent mus par une volonté d’étendre la subversion. Si la démarche de ces deux ennemis irréductibles s’oppose entièrement – tant en terme d’objectifs que de sincérité –, l’opération revêt pourtant dans les deux cas un caractère politique lorsque la bataille rhétorique se réduit à une querelle de définitions. Ces dernières ne feront de toute façon qu’augmenter la séparation entre soi et la réalité de la guerre sociale. Les émeutiers deviennent ainsi des « racailles » ou des « jeunes prolétaires qui se trompent de cible », ils sont « irresponsables » ou « désespérés », « immigrés à expulser » ou « victimes post-coloniales », « destructeurs de voitures et d’écoles innocentes » ou « rebelles dont nous avons tout à apprendre ». Il ne s’agit pour nous ni de poser des labels, ni de se lancer aveuglément dans la bataille, pas plus que d’accomplir un quelconque devoir révolutionnaire. Nous pensons simplement qu’en participant à la conflictualité – a fortiori au moment où elle se développe –, on a bien plus de chances de comprendre ce qui s’y passe, afin d’y avancer ses propres perspectives d’un monde débarrassé de toute domination. La question brûlante n’est alors plus « qui sont ces gens ? » ou « de quel soutien ont-ils besoin ? », mais « quelles possibilités porte cette révolte » et « quels contenus souhaitons-nous y développer ? »

Fausses questions

Lorsque novembre 2005 a explosé, les débats à chaud entre camarades sur les différentes interventions à mener nous ont souvent laissé l’impression d’une impuissance collective. Si on voit aisément ce qui rend l’Etat immédiatement hostile à ces événements, et sa nécessité de frapper juste et fort au nom de la préservation de l’ordre, on est par contre déjà plus embarrassé face à des camarades qui analysent dans les moindres détails ce qui se passe avant d’apporter leur contribution. On pourrait facilement mettre cette impuissance sur le compte de l’impossibilité ou du refus de formuler des hypothèses révolutionnaires, à part l’apologie du chaos et de la guerre civile. Mais elle a été plus largement produite par le sentiment d’extériorité posé à l’époque par l’ensemble du milieu anti-autoritaire : un milieu dont le rapport aux émeutes était alors plus spectaculaire que pratique, et qui était aussi englué dans une conception mouvementiste de la révolte, c’est-à-dire à la recherche de sujets auxquels se greffer. Comme si une révolte était figée dans le temps ou pétrifiée dans ses formes et ses objectifs immédiats, et surtout comme si elle n’était pas également le fruit de tous ceux qui décident de l’alimenter, loin de tout déterminisme qui serait quasi sociologique. Et comme si les complicités ne pouvaient pas également se nouer à l’intérieur de la conflictualité, chemin faisant.

Face à une situation de révolte sociale dont l’ampleur (par sa durée, sa diffusion ou ses formes) offrait des possibilités inédites, plutôt que de chercher à la cerner dans un rapport d’entomologiste (qui y participe, sur quelles bases, pour faire quoi ?), pourquoi n’était-il pas imaginable d’accueillir ce qui nous parlait en elle, ce dans quoi nous nous reconnaissions ? Non pas pour rejoindre acritiquement des « enragés » ou des « révoltés » mythifiés là où ils se trouvaient déjà, mais pour intensifier la rupture de la normalité et approfondir son expression, là où nous nous trouvions ? Et dans ce cas, qu’est-ce que nous voulions vraiment (au-delà des slogans classiques), et qu’est-ce que nous étions prêts à mettre en jeu, nuit après nuit, jour après jour ? Comment développer de l’intérieur de la révolte, sinon des espaces communs, au moins une dialectique riche de promesses et de complicités entre ceux qui la portent ? Voilà quelques-unes des réflexions qui n’ont que trop peu traversé les discussions entre camarades (au-delà des groupes affinitaires restreints), y compris quand il est devenu évident que le gigantesque incendie n’allait pas s’éteindre de sitôt.

Alors, si on n’est pas en quête d’excuses individuelles pour préserver un confort (théorique, pratique ou émotionnel), mais bien de pistes collectives pour subvertir l’entièreté de ce monde ; si ce n’est plus de mécanismes de représentation dans un milieu dont il s’agit, mais d’un saut dans l’inconnu du possible insurrectionnel, ce n’est qu’en se débarrassant de toutes les fausses questions de l’habitude militante qu’on pourra rencontrer quelques débuts de réponses.

…et quelques réponses

« Ce qui est « contre-productif » , ce n’est pas de cramer son quartier pourri, c’est de n’y voir que des actes manquant de « sens historique » , de « conditions objectives » et autres blas blas de marxistes de confort, bref de ne considérer ces événements que par le bout de la lorgnette médiatique ou d’une grille d’analyse obsolète »

L’essence de la révolte, tract de la Section Cosaques-Jabots de bois, Nantes, 18 novembre 2005

Les trois semaines (27 octobre-24 novembre) qui se sont illuminées nuit après nuit d’un feu contagieux à travers toute la France ont rapidement été perçues d’une manière qui indiquait trop bien d’où parlaient leurs auteurs.

Les organisations gauchistes ou libertaires y ont par exemple unanimement vu une « absence de conscience morale » (Lutte Ouvrière, 7 novembre), des « comportements irresponsables » (CNT-Vignoles d’Aquitaine), une violence qui « frappe au hasard » (Fédération anarchiste, 10 novembre), des actes « de désespoir » (LCR, 7 novembre) ou d’« autodestruction » (Coordination des groupes anarchistes, 9 novembre) inscrits dans une « logique suicidaire » (No Pasaran, 11 novembre). La Fédération anarchiste s’est de même associée le 13 novembre aux partis de gauche (Verts, PC, MJS), d’extrême-gauche (LCR, LO) et aux syndicats (CGT, UNEF, UNSA, Solidaires, Syndicat de la magistrature) pour signer un appel commun tentant de récupérer la révolte, au moment même où celle-ci commençait à marquer le pas. Toutes ces bonnes âmes préciseront que « faire cesser les violences, qui pèsent sur des populations qui aspirent légitimement au calme, est évidemment nécessaire » . Pour beaucoup de groupuscules gauchistes ou libertaires, si on feint d’oublier qu’ils étaient d’abord mus par l’hostilité et l’incompréhension face au caractère incontrôlé des événements, il aurait manqué une dimension politique de classe (c’est-à-dire, dans leur sale bouche, une « conscience » et une « organisation » ), et au moins le début d’une volonté constructive (soit des « revendications » ). Il n’est donc pas étonnant qu’aucun de ces professionnels de la politique n’ait témoigné de solidarité avec les émeutiers pendant de longues semaines, certains participant même à l’inverse à des rondes citoyennes pour s’interposer entre les flics et les révoltés, ou directement pour protéger la propriété privée, comme s’en est vanté le leader historique de la LCR.

Dans un deuxième temps, alors que les cendres n’étaient même pas tièdes, tout ce beau monde (et d’autres encore) s’est précipité pour exercer son habituel racket anti-répressif en réclamant une « amnistie » pour les émeutiers. Et c’est ainsi que beaucoup de ceux qui n’avaient au mieux pris part au conflit qu’en spectateurs, – au pire en pacificateurs –, ont décrété unilatéralement la fin des hostilités (rappelons que l’amnistie est le moment qui marque une défaite et qu’elle est accordée sous forme de grâce par le vainqueur en échange d’une reconnaissance de sa supériorité et de sa légitimité). Oubliant à dessein que ce qui s’était passé là n’était qu’un des épisodes d’une guerre sociale quotidienne, certes plus chaleureux qu’à l’ordinaire et ouvrant des possibles qu’ils ont soigneusement dédaignés sur le moment, ces cadavres tenaient une fois de plus à marquer que les révoltés ne les intéressent que morts ou embastillés.

L’orage sur le point de passer, certains camarades se sont engouffrés à leur tour dans le classique soutien militant aux emprisonnés, peut-être par dépit de n’avoir pas trouvé d’autres moyens pour participer à la révolte, mais en continuant surtout de maintenir un rapport d’extériorité avec elle. Le « comité de soutien aux prisonniers » de Toulouse, le « collectif état d’urgence » de Lyon, des individus à Grenoble ou l’assemblée réunie à la Bourse du Travail de Montreuil ont donc commencé à assister aux audiences des tribunaux. Au-delà des questions matérielles certes utiles, ils n’avaient souvent pas beaucoup plus à dire que : « la (votre) révolte est légitime » . Un texte distribué à l’assemblée de Montreuil suite à la manifestation du 3 décembre dans les cités de cette ville développera par exemple cette critique : « Je pense que l’existence de l’assemblée ne peut se fonder sur le seul mot d’ordre de Libération des prisonniers, ne serait-ce que parce que c’est la forme de solidarité coutumière et bien rodée sur laquelle nous nous replions faute de mieux, non pas dans le sens où nous n’aurions pas mieux à faire, mais plutôt parce que se mettre d’accord pour soutenir des révoltés interpellés semble parfois plus simple que de discuter ensemble des manières dont nous pourrions exprimer notre rage. C’est à mon sens cette position de soutien qui pose d’emblée les questions d’intériorité et d’extériorité entre un « eux » et un « nous » … Si c’est la rage qui s’est exprimée et ce contre quoi elle s’est exprimée que nous partageons, posons-nous la question de ce que nous pouvons en faire de manière offensive ».

En face, l’Etat a mobilisé une grande partie de ses moyens policiers (dont sept hélicoptères équipés des dernières technologies à Lille métropole, Toulouse, Strasbourg, Rennes et en région parisienne) et décrété l’état d’urgence, en utilisant une loi d’avril 1955 datant de la guerre d’Algérie. Annoncé le 8 novembre par le chef de l’Etat, il entrera en vigueur le lendemain pour douze jours avec un couvre-feu dans 25 départements (sur simples décrets). Le 21 novembre, il sera prolongé pour trois mois suite à un vote au Parlement, et ce n’est que le 4 janvier 2006 qu’il sera levé.

Rappelons que la déclaration puis le vote de l’état d’urgence autorise notamment un grand nombre de mesures de police administrative (c’est-à-dire en dehors de toute procédure judiciaire), dont les perquisitions de nuit, les interdictions de séjour ou assignations à résidence de toute personne « cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics » , l’interdiction de toute « réunion de nature à provoquer ou entretenir le désordre » , la fermeture de lieux publics (y compris cafés, restaurants, salles de spectacle ou de débat), et l’interdiction de la circulation de personnes ou de véhicules dans les lieux et heures fixés par arrêté. Le recours à l’état d’urgence est venu rappeler qu’en cas de troubles sociaux persistants, le pouvoir dispose non seulement de ses hommes en armes, mais en permanence de tout l’arsenal législatif démocratique adapté pour museler, confiner et… interner tout civil « suspect » à grande échelle. Si cette mesure fut en réalité peu appliquée en dehors des couvre-feu, vu l’évolution de la révolte, elle était pourtant encore en deçà de ce que réclamaient de nombreux maires de toutes tendances (comme le socialiste Michel Pajon à Noisy-le-Grand ou le communiste André Guérin à Vénissieux), c’est-à-dire l’intervention directe de l’ensemble de l’armée !

Sans détailler plus avant le reste de ses dispositifs, précisons tout de même que, conjuguant comme d’habitude la matraque avec l’ensemble de ses autres médiations, l’Etat a utilisé tout le reste de son arsenal : appels au calme venus aussi bien des partis de gauche que des autorités religieuses (comme cette fatwa lancée contre les émeutiers par l’Union des organisations islamiques de France le 6 novembre), quadrillage des quartiers par les médiateurs municipaux, grands frères et autres parents-citoyens, promesses d’augmentation de subventions aux associations locales, voire prises de position médiatiques de footballeurs ou de rappeurs « comprenant les raisons » de la révolte tout en condamnant bien sûr son expression même.

Quant à nous, après de nombreuses insomnies volontaires et la recherche parfois désespérée de complices, nous voulons revenir à présent sur cet épisode non pas pour le magnifier, mais pour tenter d’en tirer quelques expériences et réflexions sur le fameux possible ouvert ou pas à ce moment-là.

Pacification et révolte hexagonales

Pensant en particulier aux compagnons qui luttent ailleurs dans le monde [1], nous allons revenir rapidement sur le contexte français dans lequel cette révolte s’est s’inscrite, et développer quelques aspects de ces trois semaines. Peu de textes ont en effet été écrits ici sur le moment même, et surtout bien peu ont été rédigés par la suite, en tout cas dans une perspective anti-autoritaire. Cela témoigne d’une incapacité assez générale à penser les luttes auxquelles nous prenons part, et parfois de la facilité consistant à nous jeter dans la lutte suivante en une sorte de frénésie activiste – celle contre le Contrat Première Embauche a commencé dès le printemps 2006 –, sans prendre le temps du bilan de nos activités et de l’approfondissement.

Sans aucune prétention d’exhaustivité, et en jetant un bref coup d’œil dans le rétroviseur, la décennie post-68 a été plutôt conflictuelle en France, même s’il elle n’a pas connu comme en Italie cette génération qui a voulu monter à l’assaut du ciel. Qu’on pense par exemple dans leur diversité au mouvement anti-nucléaire, à la grève nationale des loyers dans les foyers Sonacotra de 1976, ou encore à toute cette partie du prolétariat qui a refusé d’aller à l’usine comme ses pères et s’est débrouillée pour survivre autrement. Pourtant, il faut bien constater que cette décennie a ouvert les portes aux différentes alternatives socioculturelles ou écologistes comme autant d’outils d’intégration, et porté une nouvelle classe dirigeante au pouvoir avec l’arrivée de gouvernements de gauche à partir de 1981. La restructuration économique qui a suivi durant deux décennies sous le signe de la pacification sociale a été logiquement ébranlée par des embrasements circonscrits, mais au-delà des poches de résistance de certains secteurs ouvriers liquidés (comme les sidérurgistes lorrains et ceux de Vireux) ou restructurés (comme les grèves de cheminots en 1986 et 1995), les épisodes émeutiers et de perturbations sont surtout venus de franges de la population déjà déclassée.

« Vaulx-en-Velin : l’émeute. Neuf ans après Vénissieux, la maladie des banlieues n’est toujours pas guérie »

Le Progrès de Lyon, 8 octobre 1990

Une des premières « émeute de banlieue » qui fera date après une exécution sommaire par la police remonte à 1979 à Vaulx-en-Velin (cité de la Grappinière), dans la région lyonnaise. Elle sera suivie de près par les événements d’octobre 1980 à Marseille, où les jeunes des quartiers nord affrontent la police et saccagent une partie du centre-ville à la suite du meurtre d’un des leurs par un CRS. En 1981, c’est à Vénissieux (cité des Minguettes), toujours près de Lyon, qu’éclate l’émeute qui créera le standard médiatique du genre, avec sa cohorte de journalistes embarqués filmant affrontements et voitures cramées. Les années 80 et 90 continueront aussi d’être marquées par les émeutes dans ces zones périphériques, souvent suite à d’autres assassinats policiers, cette forme désormais classique de gestion du territoire. Pour la deuxième partie de cette période, la chronologie classique retient par exemple celles d’octobre 1990 encore à Vaulx-en-Velin, de mars 1991 à Sartrouville (Yvelines), de mai 1991 à Mantes-la-Jolie (Yvelines), de 1993 à Paris-18e, de 1994 en Arles (Bouches-du-Rhône), de décembre 1997 à Dammarie-les-Lys, de décembre 1998 à Toulouse ou d’avril 2000 à Lille. Ces émeutes duraient souvent quelques jours, et chaque assassinat policier n’a pas trouvé chaque fois de telles réponses. Précisons également qu’à côté de ces mouvements spécifiques, celles et ceux à qui l’avenir radieux promis à travers la promotion par l’école et l’intégration par le travail apparaissait toujours plus illusoire ont aussi manifesté leur rage lors d’autres occasions ponctuées par de nombreux affrontements, incendies et pillages : en 1986 au prétexte d’une réforme universitaire, ou en 1994 contre un énième contrat précaire (dans les deux cas, les lycées techniques se sont particulièrement distingués).

A travers ces quelques exemples qui n’épuisent pas la réalité, nous n’entendons pas démontrer l’évidence de la continuité de la lutte de classe ou de la guerre sociale, mais que l’Etat français est habitué à gérer des émeutes de banlieues pauvres et d’une partie de la jeunesse. Il s’agit de formes de contestation qui, bien que « radicales » , font partie depuis longtemps du mode de régulation de la conflictualité sociale. L’histoire récente des conflits ouvriers (et parfois paysans), avec séquestration de cadres, incendies et saccage de stock, bagarres avec les flics, menaces de faire sauter l’usine à la bonbonne de gaz, mise-à-sac de sous-préfecture ou autre en témoigne plus généralement. De même, quand le conflit menace de bloquer sérieusement le pays, on peut rappeler que l’armée est déjà intervenue, comme l’hiver 1986 pour briser la grève du métro parisien et du RER (en transportant les « usagers » dans ses camions bâchés), ou en 1992 avec ses engins du génie pour dégager des péages les camions de routiers qui menaçaient de paralyser l’économie du pays.

Alors, quand certains s’extasient sur les formes collectives (émeutes, pillages, blocages, sabotages) que peut parfois prendre la contestation sociale ici, nous souhaitons tout simplement les réinscrire au sein de rapports sociaux où la forme ne présage a priori rien du fond. Ce qui fait souvent la différence, ce n’est pas tant la question des moyens qui vont être employés pour parvenir à ses fins, mais bien ces fins elles-mêmes.

Le syndicalisme informel (le « droit à ») ou l’émeute revendicative de « mouvements sociaux à la française » , au même titre que le réformisme armé dans d’autres contextes, ont toujours buté sur les mêmes écueils. En faisant de l’Etat leur interlocuteur, ils lui offrent une porte de sortie pour faire cesser les troubles et négocier quelque chose. Ils se posent dans un rapport de demander plutôt que de prendre et, en formulant des revendications précises, ils commencent par parler la langue du pouvoir. Peu importe ensuite que ces formes résultent d’un jeu entre la base et les appareils syndicaux, ou qu’elles relèvent davantage d‘un processus d’auto-organisation (comme ce fut le cas avec les fameuses coordinations d’étudiants, de cheminots, d’infirmières) qui déborde les professionnels de la cogestion de la force de travail. Le rapport de force qui s’instaure entre deux adversaires qui se reconnaissent mutuellement et souhaitent parvenir à un accord repose là sur une logique très différente de celle d’un mouvement de rage ou de révolte qui pourrait déboucher sur une subversion des rapports sociaux en s’étendant.

Précisons enfin que ces mouvements démarraient généralement pour s’opposer à une mesure du pouvoir, et non pas pour arracher un peu plus que des miettes, voire pour contester des pans entiers de l’ordre social (ce qui avait pu être le cas en 1968). Bien sûr, les mobilisations collectives partent en général d’un quotidien, d’une situation matérielle concrète, et pas nécessairement de grandes idées sur le monde. Bien sûr aussi, on parle d’une période de forte restructuration où le compromis fordiste d’après-guerre qui consistait à obtenir des améliorations (salaire, conditions de travail, chômage ou congés) en échange de la paix sociale est fortement remis en cause au profit du capital. Il est donc clair que les mouvements sociaux sont plus enclins à tenter de sauver les meubles qu’à conquérir quelque chose de mieux. Ces différents éléments, qui expliquent à la fois le caractère globalement défensif de ces mobilisations et l’attachement à l’Etat comme médiateur illusoire du conflit capital/travail, ne devraient pas faire passer la forme (parfois « radicale » ) pour le contenu.

Juxtaposer volontairement les explosions des banlieues et les émeutes de fractions de la jeunesse avec les mouvements de grèves et d’affrontements de divers secteurs salariés, permet d’emblée d’évacuer une quelconque spécificité « radicale » qui serait réservée à une catégorie particulière de protagonistes de la guerre sociale. Mais cela permet surtout de souligner une tension autrement plus intéressante : à côté de ce mouvement revendicatif de salariés qui tendait essentiellement à préserver ses conditions de survie contre une dégradation constante, et qui aspire encore à une gestion de gauche du capitalisme, s’est en effet développé un autre mouvement, plus diffus, et qui a également pu croiser le premier.

Il est lié aussi bien à une rage contre un sort de misère sans fin (la figure souvent ressassée du fils d’immigrés de banlieue ou d’ouvriers de zones désindustrialisées promis à des emplois subalternes et précaires alternant avec le chômage), que plus généralement à une révolte contre un existant rétréci et carcéral. Certains ont en effet compris petit à petit sur leur propre peau qu’ils sont face à une guerre totale qui ne s’en prend plus uniquement à un aspect ou l’autre des conditions de vie, conditions qu’on pourrait encore changer ou réformer (chômage, racisme, éducation, police). Que c’est désormais le fait même d’exister qui est attaqué, le fait de faire partie de cette masse de pauvres superflus pour le processus productif et destinée à pourrir sur place.

Ce mouvement est redevenu plus visible à partir des années 90 et s’est beaucoup affirmé ces dernières années, mais il ne va pas non plus sans antagonisme entre ceux qui attendent encore quelque chose du pouvoir (un bon travail et une formation adaptée, une police respectueuse et une justice équitable) ou luttent avec ses catégories et limites (revendications, collectifs représentatifs, délégation), et les autres. Un antagonisme qui traverse également chaque individu, et fera que si la rage reste toujours présente, la révolte, elle, pourra selon les cas s’acheter contre des miettes ou conduire derrière les barreaux.

« L’avenir semblait sombre et l’on était loin d’imaginer que le réveil viendrait des lycéens. On percevait cette génération comme sage et conformiste avant l’âge, coincée entre technologie et mode, respectueuse de l’autorité et qui, lors de mouvements passés, avait l’air soucieuse de demander « plus de crayons et plus de pions pour étudier dans de bonnes conditions » , sans remettre en cause les institutions. Bien obligé de reconnaître qu’on s’est gourré. Le mouvement lycéen dure depuis trois mois »

Quatre pages de Alertez les bébés, juin 2005

Autour de novembre 2005, il faut bien avouer que quelque chose a changé. Ou plutôt, comme dans une histoire qui avancerait par bonds, que des pratiques se sont à nouveau répandues : mobilité sauvage, affrontements sporadiques, diffusion de groupes affinitaires, une certaine complémentarité entre les modes de manifester. Comme si le mouvement des enragés s’était étendu, ou avait désormais contaminé une partie de ceux qui, jusqu’alors, n’avaient pas encore pris acte que bien peu parviendraient à se faire une place au soleil. Au cours de cette période, des espaces se sont réouverts en offrant, au-delà des formes spécifiques, un nouveau partage possible : que la rage commune devienne révolte.

Dès le printemps, soit quelques mois à peine avant novembre, l’ensemble du mouvement lycéen contre la loi Fillon développait des modes d’expression moins encadrés (manifestations sauvages en petits nombres, blocages mobiles d’axes routiers ou de gares), permettant à beaucoup de se et de s’y retrouver, mais aussi de créer une diversité de pratiques au-delà des occupations de lycées ou des pillages, comme à Gare de Lyon. Plus généralement, ces rencontres – ou plutôt cette cohabitation encore confuse entre une quelconque revendication et une rage qui n’a d’autre objectif que de foutre le bordel –, se sont depuis multipliées : en plus du mouvement lycéen du printemps 2005, on pourrait aussi bien citer les mois du printemps 2006 dans de nombreuses villes contre une énième réforme de l’enseignement, ou les jours d’affrontements de mai 2007 suite à l’élection présidentielle de Sarkozy.

Si la révolte de novembre 2005 marquera alors plus qu’avant la réouverture de nouvelles possibilités, ce ne sera pas tant au regard d’une perspective insurrectionnelle (vu sa limitation dans le temps et l’espace, ses limites en terme d’implication de catégories plus larges, et surtout celles liées à son absence de perspective en positif), que de l’intensification de la guerre sociale dans un contexte particulier. Il est temps à présent d’entrer un peu plus dans le détail.

Une révolte généralisée des banlieues ?

Tout le monde se souvient peut-être que la révolte est partie de la périphérie parisienne, à Clichy-sous-Bois, suite à la mort de Zyed et Bouna (17 et 15 ans) le 26 octobre 2005. Poursuivis par la police, ils se sont réfugiés dans un transformateur électrique, où ils ont été fulminés. Metin, caché avec eux, s’en est sorti malgré de graves brûlures. Cet événement n’a rien d’exceptionnel dans ces zones quadrillées par des flics qui n’hésitent pas à harceler la population à coups d’humiliations, de contrôles, de fouilles, de tabassages ou de tirs de flash-balls. Et la suite aussi aurait pu se dérouler comme à l’ordinaire : des voitures brûlées et des jets de pierres contre la police du coin, une marche organisée par les proches et forcément silencieuse (il paraît qu’en se taisant, on respecte les morts… et pas en les vengeant bruyamment), une éventuelle rencontre avec les autorités, quelques promesses à la famille (un boulot, un appartement) en échange d’un appel au calme. Et la vie de relégation qui continue comme si de rien n’était.

Presque tout cela a eu lieu, mais l’histoire n’en est cette fois pas restée là. Les trois premières nuits, des centaines de personnes de Clichy affrontent les flics avec des pierres et des feux d’artifice, s’en prennent à la mairie ou à la Poste, aux voitures et aux abribus. La deuxième nuit, les CRS se font même tirer dessus. Dès la quatrième, les jeunes de la ville voisine de Montfermeil incendient le garage de la police municipale en solidarité, et dès la cinquième des voitures brûlent dans tout le département de Seine St Denis, tandis qu’éclatent des affrontements avec les flics. Au bout de dix jours, on ne compte plus les banlieues de toute l’Ile-de-France puis de tout le pays, du nord au sud (à commencer par Bègles, Orléans, Rouen, Roubaix, Evreux, Perpignan), qui rejoignent peu à peu le mouvement. Cette extension géographique se poursuivra tout au long de ces trois semaines. Le gigantesque incendie qui allait déchirer ces longues nuits est donc clairement parti de certaines banlieues dans un mouvement en spirale qui part de Clichy vers les villes voisines, puis s’étend au département et à la région, avant de toucher d’autres cités de France, et même des quartiers de Belgique ou d’Allemagne. Toutefois, simplement réduire ce mouvement à une « révolte des banlieues » serait une erreur, certainement liée à l’impression qu’ont laissée les premiers quinze jours.

Presque tout cela a eu lieu, mais l’histoire n’en est cette fois pas restée là. Les trois premières nuits, des centaines de personnes de Clichy affrontent les flics avec des pierres et des feux d’artifice, s’en prennent à la mairie ou à la Poste, aux voitures et aux abribus. La deuxième nuit, les CRS se font même tirer dessus. Dès la quatrième, les jeunes de la ville voisine de Montfermeil incendient le garage de la police municipale en solidarité, et dès la cinquième des voitures brûlent dans tout le département de Seine St Denis, tandis qu’éclatent des affrontements avec les flics. Au bout de dix jours, on ne compte plus les banlieues de toute l’Ile-de-France puis de tout le pays, du nord au sud (à commencer par Bègles, Orléans, Rouen, Roubaix, Evreux, Perpignan), qui rejoignent peu à peu le mouvement. Cette extension géographique se poursuivra tout au long de ces trois semaines. Le gigantesque incendie qui allait déchirer ces longues nuits est donc clairement parti de certaines banlieues dans un mouvement en spirale qui part de Clichy vers les villes voisines, puis s’étend au département et à la région, avant de toucher d’autres cités de France, et même des quartiers de Belgique ou d’Allemagne. Toutefois, simplement réduire ce mouvement à une « révolte des banlieues » serait une erreur, certainement liée à l’impression qu’ont laissée les premiers quinze jours.

La banlieue n’est que le nom générique des quartiers périphériques des grandes villes. Il inclut donc aussi bien des banlieues de riches que de nombreuses zones pavillonnaires qui n’ont suivi la révolte qu’à la télévision, ou parfois dans la rue, mais souvent pour y effectuer des rondes citoyennes et empêcher l’arrivée d’hypothétiques « hordes de barbares » . Précisons aussi, pour les camarades étrangers, que les banlieues ne sont pas toujours à l’image de celles de la grande couronne parisienne, avec ses immenses barres concentrant des dizaines de milliers d’habitants isolés géographiquement au milieu de nulle part, et enfermés entre voies express, autoroutes et réseau ferroviaire. Des enragés ont ainsi pu profiter du fait que certaines cités ne sont pas toujours repoussées très loin des villes, comme à Lille ou à Toulouse, et qu’elles peuvent même s’inscrire dans une continuité urbaine qui offre de nombreuses possibilités incendiaires (comme dans le Nord ou en proche banlieue parisienne).

A l’inverse, de nombreuses banlieues de pauvres n’ont pas participé à la fête. Ce qui pose notamment question, c’est que des quartiers qui défraient régulièrement la chronique n’ont pas jugé bon (ou quasi pas) d’alimenter cette révolte, même à ses moments les plus intenses, et lorsqu’il était clair qu’elle allait durer. On pense ici à la deuxième ville du pays, Marseille, alors que beaucoup d’autres métropoles régionales étaient désormais concernées (Lille, Toulouse, Strasbourg, Nîmes, Lyon, Pau, Grenoble,…), et à un certain nombre de cités de la banlieue parisienne. Les tentatives d’explication relèvent certainement du cas par cas, bien qu’on puisse citer en vrac la prégnance de rapports mafieux liés à la gestion municipale ou aux différentes formes d’illégalismes, et de réelles difficultés pratiques, comme dans le cas de Paris intra-muros, où elles étaient littéralement blindées de keufs. Un autre élément, est qu’il existe également des zones où les émeutiers étaient trop isolés et trop connus d’un voisinage immédiatement hostile pour participer pleinement aux événements : si beaucoup d’habitants ont été clairement solidaires malgré les fameuses voitures qui partaient en fumée – sans quoi cette révolte n’aurait pu tenir aussi longtemps dans beaucoup d’endroits –, il ne suffit pas d’être pauvre pour être révolté, ou simplement partager la pratique de l’incendie volontaire, sinon on le saurait depuis longtemps.

Enfin, et c’est là un des aspects fondamentaux de ce qui s’est passé en novembre 2005, elle s’est étendue au-delà des banlieues. Les journaux, bien inspirés par les comptes-rendus quotidiens des préfectures de police, avaient bien entendu intérêt à se focaliser jour après jour sur ces zones, afin de pointer la monstruosité de l’antagonisme. Une mise à distance rendue possible par la figure du sujet fantasmé de la révolte, une sorte de barbare hyper violent, sans rationalité, d’origine immigrée et… banlieusard. Pourtant, y compris à travers ses bilans quotidiens (en particulier dans la presse régionale), on trouve trace de nombreux incendies dans des villages ou des petites villes sans banlieues. De même, les compagnons noctambules dans des endroits excentrés ne sont pas rares à avoir croisé d’autres petits groupes au cours de leurs déambulations.

Car, en fin de compte, vu que le port de la casquette n’est toujours pas indispensable pour pouvoir se servir d’un briquet, qu’y aurait-il de si étrange à ce qu’une partie de la population s’approprie cette méthode universelle d’exprimer sa colère : le feu ? Et puisqu’aussi bien la pratique du sabotage sur les lieux de travail est une arme traditionnelle de la lutte de classe, ou que certains ouvriers n’ont pas hésité par le passé à incendier (ou à menacer de le faire) le fameux outil de production (Moulinex, Cellatex, ACT,…), qu’y aurait-il de si étonnant à ce qu’une partie d’entre eux se soit à son tour saisi de l’occasion ? D’ailleurs, parmi les personnes ayant malheureusement été condamnées pour avoir incendié des entreprises, plusieurs étaient, ou avaient été, employées de ces établissements. Et n’oublions pas non plus la somme de vengeances personnelles contre l’édile du village, le facho du coin, ou des services sociaux toujours plus chiches.

Au final, il est clair que les près de 10 300 véhicules incendiés (dont beaucoup appartenaient à des services publics, plus des bus cramés par parking entiers, des voitures d’entreprises de location ou de concessionnaires) et les centaines de bâtiments touchés (dont 233 bâtiments publics et 74 privés détruits) dans plus de 300 communes, selon des chiffres officiels certainement minimisés, n’ont pas concerné exclusivement des banlieues, ni été le fait exclusif d’incendiaires vivant dans ces zones. Si la révolte y a débuté, elle commençait à partir de la troisième semaine à s’enrichir de façon quelque peu intéressante de nouveaux complices.

Un langage commun : la destruction

« Ca a été les hélicoptères autour de nos têtes la nuit, le couvre-feu et pourquoi pas l’armée. Pour finir la guerre. Ou alors balancer du fric à toute la clique associative, des boulots de larbins pour faire patienter. Mais on ne quémande pas un boulot, c’est la vie entière que l’on veut bouffer »

C7H16, revue à numéro unique, 2006

Le dépassement des médiations traditionnelles et l’absence de revendication dans cette révolte a manifestement pas mal perturbé les spécialistes stipendiés pour disséquer la parole des autres. Certes, les micros ont bien trouvé ici ou là des bouffons, si possible labellisés « banlieue » , prêts à exposer leur idée sur ce qui pouvait bien motiver ce grand incendie apparemment sans queue ni tête. Mais leur réponse a souvent été si dérisoire que personne ne pouvait sérieusement y accorder quelque crédit. Ce qui a échappé à tous ces récupérateurs orphelins de mots est précisément ce lent mouvement qui courait depuis deux décennies, alimenté par l’existence croissante de pauvres qui non seulement ne se font plus d’illusions sur ce que ce monde peut leur offrir – expérience oblige –, et qui portent aussi en eux une rage et un dégoût qu’aucun mot ne suffit à contenir.

On nous a ainsi dit que les révoltés ne parlent pas, et pourtant leur révolte s’est répandue comme une traînée de poudre en quelques jours, parcourant des milliers de kilomètres. On nous a dit que les révoltés n’entendaient et ne comprenaient rien, et pourtant ils ont réussi à mettre en échec la police de villes entières nuit après nuit. Le langage du feu a donc été plus clair que cent paroles, et a été compris par des dizaines de milliers de personnes. Ce que novembre 2005 a alors montré de façon éclatante, c’est que lorsqu’existe un sentiment commun (même négatif) lié à une condition similaire, il n’est nul besoin de mots d’ordres (pas même un consensuel et démagogique « Sarko dégage ! » ) ou d’organisation collective formelle pour attaquer efficacement ; c’est que le langage peut très bien se passer de revendications pour se transformer en actes, et même en actes très ciblés et répétés à grande échelle.

Faute de le comprendre, certains sont allés à la pêche aux causes supposées de la révolte – baisse des subventions aux associations à tel endroit, manque d’embauche de personnes de la cité dans les zones franches, difficultés dans l’approvisionnement en cannabis, etc. –, sans pouvoir imaginer que les objectifs visés par les révoltés en disaient long : c’est l’ensemble des structures étatiques (commissariats et écoles, mairies et perceptions, centres culturels et Poste, transports et ANPE) et privées (zones franches et entrepôts, centres commerciaux et permanences politiques) qui ont été livrés aux flammes de façon continue.

Pendant ces trois semaines, il y avait quelque chose de bien plus fort que des revendications : l’affirmation sociale qu’il n’y a plus rien à améliorer dans ce monde, plus rien à réformer, mais tout à détruire. Que rien de ce qui nous est « offert » (le gymnase comme l’école, l’entreprise comme le supermarché) n’est à préserver, n’en déplaise à tous ceux qui refusent par exemple de voir l’oppression dans les « services publics » de l’Etat. Le rapport social qui s’est matérialisé à cette occasion était on ne peut plus clair : dans leurs pérégrinations, les dizaines de milliers de révoltés ne se sont de fait pas attaqués à une injustice ou à une inégalité particulières (l’urbanisme pénitentiaire, les assassinats policiers ou le racisme et l’exclusion des banlieusards), mais à tout ce qui produit leur condition même d’individus superflus, c’est-à-dire à l’ensemble d’un monde désormais placé sous le règle de l’atomisation et de la massification.

Et si ce rapport a pu sembler radical, tant il ne recherche rien « en positif » (du moins pas sur la courte durée de cette révolte), ce ne fut ni par son degré de « violence » , ni pour ses conséquences sociales. Dans un monde basé sur la violence de l’exploitation et de la domination, on ne peut en effet pas vraiment dire que le degré de « violence » des révoltés soit un critère de radicalité. Quant aux conséquences sociales, sans préjuger du futur (c’est-à-dire des fruits et des rencontres acquis lors de cette expérience), c’est plutôt à l’isolement partiel de tous les révoltés de novembre auquel on a assisté. Son caractère radical, c’est plutôt la dimension générale qu’il a soulevé qui le lui a donné : celle d’une critique impitoyable de ce qui fait ce monde, une critique basée sur la destruction (non pas sur l’autogestion par exemple), et portée par la condition réelle de larges franges de la population pauvre, sans illusion. C’est même d’ailleurs ce qui a permis à des milliers d’autres de s’y retrouver, même si leur nombre est resté limité.

On notera aussi dans ce sens que malgré les nombreuses occasions qui se sont présentées, peu de commerces et d’entreprises ont finalement été pillés, et bien que cela puisse être une pratique banale dans la normalité de la survie quotidienne. La plupart ont été livrés aux flammes. Tout en se gardant d’interpréter cela avec des lunettes d’idéologues pour y voir un peu rapidement une franche critique de la marchandise (« le passage de la consommation à la consumation » comme disait l’autre à propos des émeutes de Watts de 1965), il n’en demeure pas moins que cette tension entre pillage et incendie a largement basculé en faveur du second au cours de ces trois semaines… L’existence même de cette tension, et sa conclusion provisoire éminemment pratique, en dit également assez long sur la critique sociale élaborée à ce moment-là, sans concertation, par l’ensemble des révoltés.

Groupes affinitaires et incendie volontaire

Le dernier point qu’il reste à aborder est donc justement celui des formes d’auto-organisation à l’intérieur de ce mouvement. Si nous parlons de révolte, et pas simplement d’émeutes classiques, c’est d’abord parce qu’elle a dépassé une zone et une fraction précise de la population, et ensuite parce que son contenu a dépassé l’opposition à quelques aspects limités de la domination pour s’en prendre à une condition d’existant plus générale. Mais c’est aussi parce que si l’émeute s’incarne traditionnellement dans des formes collectives comme de grands affrontements en face-à-face avec les flics ou des pillages et saccages de masse sur un territoire donné, force est de constater que se sont plutôt d’autres formes qui ont prévalu cette fois. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’il y a eu relativement peu de flics blessés, à peine 224 sur les 11 700 déployés, et par contre beaucoup d’incendies. Et même là où ces affrontements ont eu lieu (Clichy/Montfermeil, Toulouse, Grigny, Lyon, Aulnay,…), il ne s’agissait plus tant de tenir un endroit pour affirmer la force de son quartier face aux autres ou pour prendre le temps de s’organiser, mais de développer une « guérilla urbaine » dont l’objectif principal était de blesser un maximum de bleus (guets-apens, tirs d’armes à feu). L’exemple le plus abouti en la matière se déroulera deux années plus tard à Villiers-le-Bel suite à deux nouveaux morts (15 et 16 ans), lorsque 118 flics seront blessés par 81 tirs d’armes à feu en à peine deux nuits (25 au 27 novembre 2007).

Ces autres formes se sont développées en s’adaptant d’un côté aux maigres possibilités laissées par l’ennemi dans les quartiers mêmes (le déploiement policier de nuit et l’occupation permanente de jour suite au couvre-feu), et de l’autre en fonction de l’emplacement des objectifs choisis par la plupart des révoltés. Une fois détruit tout ce qui pouvait l’être immédiatement (c’est-à-dire pas grand chose dans ces zones là), des voitures aux rares commerces et matériel urbain, et ne pouvant tenir frontalement face à des uniformes qui gagnaient en agilité comme en supériorité numérique et matérielle nuit après nuit, l’intelligence collective s’est en effet spontanément orientée vers la mobilité et la multiplication des groupes autonomes. Si on a déjà vu comment cela a pu modifier la teneur des affrontements lorsqu’ils se sont produits, la conséquence principale de ces pratiques fut que les centaines de groupes qui ont délaissé la défense quasi militaire et centralisée de leur territoire (à laquelle voulaient les acculer les flics) sont partis répandre l’incendie à des kilomètres de là : dans les zones franches peuplées d’entrepôts et dans les zones commerciales, dans les parties accessibles des petites villes avoisinantes et dans les cités administratives.

Si ces formes sont bien sûr restées collectives, elles ont été généralement plus organisées autour de petits groupes diffus d’individus mobiles que par vagues d’émeutiers concentrés. Groupes alors logiquement plus volontiers auto-organisés par affinités (comme copains de bahut ou de foot) que par « bandes ethniques » , selon le cliché raciste en vogue. Lorsqu’il s’agit de porter l’attaque plus loin de ses bases, ce qui était souvent le cas des plus âgés des révoltés (les petits s’exerçant à l’inverse à multiplier les incendies de véhicules et les dégradations), les rapports de confiance, d’amitié et d’expérience commune dépassent rapidement ceux de simple cohabitation forcée ou de fausse appartenance. Ajoutons à cela que d’autres groupes et individus d’âges divers, plus isolés ou habitant simplement des zones différentes, ont à leur tour alimenté un peu partout le débat en cours en arpentant des endroits plus inattendus (des lieux de production – comme ce studio de production télévisuelle abritant les décors de TF1 à Asnières/Seine –, à ces voitures de police garées dans l’enceinte du palais de justice de Bordeaux).

Avec son armada de CRS et de gendarmes pour « saturer le terrain » , ses mesures administratives (état d’urgence, couvre-feu pour les mineurs, interdiction de la vente au détail de carburant et sans pièce d’identité) et ses unités mobiles de BAC pour serrer les émeutiers en action, le premier bilan de la répression ne pouvait qu’être pesant : en octobre 2006, le ministère de l’Intérieur revendiquera près de 4 700 arrêtés en « flagrant délit » , plus 1 300 dans le cadre d’enquêtes judiciaires après les événements. Celui de la Justice se vantera de 1 328 incarcérations (dont 108 mineurs, plus 494 présentés à un juge pour enfants).

Pour donner quelques exemples de peines, de types de délits et de la diversité des villes, voilà un triste tableau qui parle de lui-même : 2 mois ferme plus 6 avec sursis pour des jets de projectiles à Bobigny le 31 octobre, 8 mois ferme pour jets de projectiles à Toulouse le 7 novembre, plusieurs condamnations de 8 à 12 mois ferme pour violence volontaire à Evreux le 7 novembre, deux condamnations à 8 mois et 1 an ferme pour fourniture d’essence à des mineurs à Nanterre le 8 novembre, deux condamnations à 4 mois ferme pour l’incendie d’une voiture à Nancy le 8 novembre, deux condamnations à 3 et 4 mois ferme pour fabrication et transport d’un molotov à Nantes le 8 novembre, 13 mois ferme pour jet d’un engin incendiaire contre un tram à Grenoble le 10 novembre, 1 an ferme pour incendie d’un transformateur EDF à Vallauris le 10 novembre, 2 ans ferme et deux fois 18 mois ferme pour trois incendiaires d’un bâtiment public à Caen le 14 novembre, 4 ans ferme pour incendie de deux grands magasins (But et St Maclou) à Arras le 15 novembre, 3 ans ferme pour destruction au molotov de trois bus à Vienne le 17 novembre, 2 ans ferme et 1 an avec sursis pour l’incendie de treize voitures à Cholet le 18 novembre. D’autres procès liés à la révolte de novembre 2005, souvent encore plus pesants, se dérouleront plusieurs années après. Un des cas le plus emblématique des peines distribuées par la suite dans l’indifférence générale est peut-être ces émeutiers du quartier de Pontanézen, à Brest, dont trois seront condamnés à 6 ans, 2 ans et 18 mois en appel le 31 mars 2009, accusés d’avoir tirés sur des flics le 7 novembre. Un quatrième, en fuite, prendra quant à lui 4 ans ferme dans la même procédure pour l’incendie d’une école maternelle.

Quant aux fameux étrangers, dont Sarkozy agitait l’expulsion en cas d’arrestation le 9 novembre, ils seront 83 à être incarcérés (soit la même proportion qu’ils représentent dans la population, 6 %) et quelques uns finiront pour l’exemple baîllonnés et menottés à l’arrière d’un avion, dont un Malien de 22 ans le 3 février 2006, et un Béninois de 20 ans le 25 février. Cela n’empêchera pas toute la propagande de continuer à se déchaîner, jouant volontiers sur diverses catégories d’ennemis intérieurs créés à dessein, pour continuer d’assimiler « racaille » à banlieusard, banlieusard et immigré, et pour boucler la boucle, immigré à terroriste en puissance.

Novembre 2005 et la question de l’insurrection

« Si la violence devait seulement nous servir à repousser la violence, si nous ne devions pas lui assigner des buts positifs, autant vaudrait renoncer à participer en anarchistes au mouvement social, autant vaudrait se livrer à sa besogne d’éducationniste ou se rallier aux principes autoritaires d’une période transitoire. Car je ne confonds pas la violence anarchiste avec la force publique. La violence anarchiste ne se justifie pas par un droit ; elle ne crée pas de lois ; elle ne condamne pas juridiquement ; elle n’a pas de représentants réguliers ; elle n’est exercée ni par des agents ni par des commissaires, fussent-ils du peuple ; elle ne se fait respecter ni dans les écoles ni par des tribunaux ; elle ne s’établit pas, elle se déchaîne ; elle n’arrête pas la Révolution, elle la fait marcher sans cesse ; elle ne défend pas la Société contre les attaques de l’individu : elle est l’acte de l’individu affirmant sa volonté de vivre dans le bien-être et dans la liberté »

La revue anarchiste, 1922.

A l’aune de tous ces éléments, un constat s’impose : ce mouvement de révolte ne correspond plus au vieux mouvement ouvrier et à la vision passée de l’insurrection. Dans nos classiques anarchistes, on avait en effet d’un côté la théorie d’une classe qui devait à la fois s’affirmer pour se confronter au capital, tout en étant obligée de se nier en tant que telle pour l’abolir, et d’un autre côté des individus qui s’organisaient en son sein pour lancer des insurrections en profitant de rapports de force moins défavorables, comptant y parvenir à travers leur côté exemplaire et le partage de leurs objectifs. Le langage y tenait une part importante (propagande orale et écrite, armée ou non), et les terrains susceptibles de mener au point de rupture restaient divers : radicalisation de revendications ouvrières, agitation autour de la vie chère, fraternisation de la troupe avec des révoltés, prise de territoire,… Or, à présent que les révoltes qu’il nous est donné de vivre ici et qui portent un contenu radical (et non pas uniquement des formes) sont plus mues par une rage ou un dégoût, bref par une négativité, que par une aspiration commune qui ferait de la destruction du vieux monde un moment d’ouverture (nous ne parlons bien entendu pas de l’horreur d’un programme), peut-on encore les analyser de la même manière ?

Si on suit l’esquisse de définition de la présentation du dossier de ce numéro, ce qui différencierait une révolte généralisée d’une insurrection serait notamment le fait de porter « un rêve révolutionnaire » , le rêve d’un monde autre, de développer une critique sociale qui contienne les germes de la société future. Si on pense par exemple en partie aux insurgés de 1848, à ceux de la Commune de Paris en 1871, aux Espagnols de 1936 et d’avant, aux partisans dans de nombreux pays en 1944/45, ou encore aux insurgés de Budapest en 1956, il est clair que c’est aussi en positif qu’ils se battaient : on pourrait dire que c’était pour un monde d’égalité et de liberté, de partage et justice pour reprendre leurs mots. Ce qui a changé depuis, ce n’est certainement pas la domination, qui continue de semer la misère et la mort aux quatre coins de la planète au nom du profit de quelques uns. Ses derniers développements techno-industriels l’ont même conduit à pénétrer nos corps et à ravager la terre de manière irréversible, tout en faisant planer une menace de catastrophe majeure permanente, avec par exemple la multiplication d’installations nucléaires.

Alors ? Ce qui a changé dans les paradis marchands de la démocratie occidentale, c’est non seulement le degré d’aliénation et d’adhésion à ce système, produisant une relative pacification sociale, mais c’est surtout la difficulté à imaginer un monde différent : il n’y a par exemple plus de communautés paysannes ou de classe ouvrière, c’est-à-dire de commun, pour en poser les bases. Il ne reste que le négatif, l’opposition à la communauté du capital à partir d’elle-même, c’est-à-dire détruire tout ce qui nous fait exister en tant qu’exploités. Expression de ce négatif à l’œuvre, le mouvement de novembre 2005 nous en montre à la fois des limites et des possibles. Car s’il n’a pas été un classique mouvement de banlieues, bien qu’il en soit parti, il n’a pas été non plus un mouvement pré-insurrectionnel. Il a plutôt été une révolte sociale diffuse qui s’est épuisée faute de participants, de temps et d’espace.

Sa courte durée n’a d’évidence pas permis à bon nombre de personnes de rejoindre cette révolte, ni d’y développer d’autres formes que la destruction incendiaire nocturne. Un dépassement de ses composantes sociales initiales (jeunes de périphéries urbaines, chômeurs, révoltés) était certes en germe, mais quelques semaines semblent manifestement un laps de temps encore trop court pour qu’une partie de ceux qui pouvaient partager ses raisons ne se décident à l’investir. D’autre part, cette même limite qui n’était évidemment pas du fait des révoltés, a aussi explosé à la face de tous ceux qui, tout en ne se retrouvant cette fois pas dans les formes développées en novembre, n’ont pas réussi à y apporter des contributions par d’autres moyens (manifestations, grèves, occupations, sabotages, perturbations). En fin de compte, cela ne reflète que trop clairement la profondeur du désastre de l’atomisation (avec qui prendre des initiatives ?) et de la perte d’autonomie (comment organiser quelque chose, et quoi ?), qui sont une des marques de notre dépossession.

Cette dimension temporelle comporte également un second aspect, qui n’est pas immédiatement réductible la durée : la transformation du temps social en un moment de rupture, afin qu’il cesse d’être uniquement celui de la concurrence, des obligations et de l’ennui, et qu’il devienne – même provisoirement – celui d’une liberté qui permet l’imagination pratique et l’enthousiasme projectuel, la discussion et l’auto-organisation. Pour disposer de ce temps différent, il faut l’arracher aux impératifs sociaux. Par exemple, même sans penser que la grève sauvage générale est encore un préalable nécessaire, on ne peut négliger qu’elle a permis en mai 1968, volens nolens, à des millions de personnes de rompre avec la routine de la survie et de commencer à « être au-dessus de soi-même » . Lorsqu’on parle de briser le cours de la normalité pour créer ce temps nécessaire, cela signifie donc d’abord provoquer une rupture avec le rythme quotidien du capital, celui du salariat, de l’école ou de la télévision.

Les transformations et restructurations de l’appareil productif conjuguées au progrès de la domestication éloignent désormais toujours davantage les possibilités d’une paralysie, même partielle, par la grève générale illimitée. Par contre, vu que des masses de pauvres ne sont plus tant liés ici par leur concentration dans de vastes bagnes industriels ou sur leurs territoires attenants, il n’est pas étonnant que la piste du blocage (des rues, des gares, des axes de contournement des villes ou des zones marchandes) se voit réexplorée dans les luttes un peu partout à travers le monde, des piqueteros argentins aux paysans grecs. Si peu de révoltés se sont attaqués en novembre 2005 à la circulation des marchandises et aux infrastructures qu’elles impliquent, on verra par contre cette pratique se développer juste après, lors du mouvement du printemps 2006, dont le blocage de l’économie était d’ailleurs devenu un des axes de lutte.

Un autre aspect crucial qui a manqué à cette révolte pour qu’elle déploie toutes ses ailes, a été l’émergence d’un nouvel espace social, qui seul peut commencer à briser les séparations, les rôles et les hiérarchies. Il serait ainsi vain de cacher une limite de ce mois de novembre 2005, qui fut la reproduction des rôles sociaux. Bien sûr qu’une grande partie des zones concernées sympathisait avec la révolte (pour offrir protection, ravitaillement ou mobilité aux émeutiers), mais cela eut lieu sans que les rôles hommes/femmes, parents/enfants ou grands/petits frères soient par exemple beaucoup remis en cause. De la même façon, les séparations artificielles créées, alimentées et reproduites entre les exploités ont été peu dépassées, ce qui a largement permis au pouvoir d’isoler les protagonistes initiaux de la révolte en jouant de tous les clichés et de toutes les peurs. Surtout, cela a empêché nombre d’exploités critiques de se reconnaître dans cette révolte, malgré la clarté des cibles visées.

L’irruption d’un nouvel espace social, compris comme terrain d’expérimentations et de rencontres inattendues, et pas uniquement comme espace physique lié à une libération de territoires, est d’importance cruciale. Si on part en effet du constat précédent du « négatif » où la seule communauté qui reste est celle du capital, le signe de tout début d’émancipation effective sera dans l’amorce du bouleversement de ces rôles et séparations, c’est-à-dire à travers une subversion des rapports sociaux. Même si chacun part forcément de ce qu’il est, l’extension de la révolte signifie non seulement que nombreux sont celles et ceux qui s’y reconnaissent au-delà des catégories, mais aussi que s’instaure une dialectique réelle entre ces différents révoltés. Et pour que cette dernière se produise, au-delà du temps arraché qui permet auto-organisation et début de projectualité, il y a nécessité d’un espace de confrontation. Si on a souvent entendu que, dans un monde totalisant, attaquer un de ses nœuds revient immédiatement à toucher l’ensemble, la rupture du cours de la normalité en offre un exemple supplémentaire : dès le commencement d’une révolte, le blocage des transports routiers et ferroviaires, ou la perturbation des transmissions électriques (des commerces, administrations, entreprises), numériques et aériennes (des radars, téléphones, radios/télévisions) offre aux insurgés à la fois la possibilité d’accélérer le temps historique et de provoquer l’ouverture de cet espace qui lui sont vitaux.

Dans un monde qui pousse sans cesse à la guerre civile, une grande partie de la population se raccroche encore à l’Etat dans l’espoir de préserver le peu qu’il lui reste. En novembre 2005, les rencontres permises par l’intensification de la guerre sociale et qui peuvent aboutir à une révolte généralisée se sont peu produites. En décembre 2008 en Grèce, elles se sont cherchées. Dans les deux cas, on a assisté à une explosion de rage qui est devenue révolte, mais l’extension sociale de cette dernière s’est à chaque fois heurtée à ce même manque de temps et d’espace, oxygène indispensable pour une subversion des rapports sociaux. Ce qui a peut-être manqué dans les deux cas est alors ce petit rien qui n’a guère trouvé de partisans, malgré la quantité d’incendies volontaires : la rupture avec la routine de l’exploitation pour une grande partie de la population, suite au sabotage conséquent d’infrastructures de transport et de communication.

Une question reste toutefois encore en suspens : le passage de révoltes généralisées à l’insurrection, c’est-à-dire le dépassement du seul négatif contre certains aspects de la domination, et « le rêve d’un monde autre » .

Exceptés quelques contextes spécifiques où une continuité du mouvement révolutionnaire et une histoire particulière des luttes rendent encore cette aspiration possiblement diffuse, les seuls projets critiques « en positif » semblent désormais être plus du côté de la réaction : le retour à un Age d’Or (incarné dans des formes communautaires précoloniales ou précapitalistes qui n’ont jamais eu un goût très prononcé pour la liberté des individus), ou une restauration de la peste religieuse (véhiculée par certaines sectes protestantes comme par les tenants d’un islam radical).

Face à cela, certains pourraient se rassurer en se disant que le problème de la révolte de novembre 2005 a plus concerné sa généralisation que son contenu (bien que limité), et que c’est donc dans cette direction qu’il faut creuser pour chercher un « positif » commun et émancipateur. Cependant, on ne peut pas dire que nous nous trouvions en France dans une période d’intense conflictualité – les années 70 sont loin –, et cette révolte reste pour l’heure assez exceptionnelle.

On peut bien aussi affirmer qu’une des questions à soulever n’est pas tellement « pourquoi ça a explosé ? » mais plutôt « pourquoi ça n’explose pas plus souvent ? » , il demeure que la domination prend toujours plus d’avance sur l’antagonisme, ce qui lui permet par exemple de multiplier les mesures préventives (extension de la vidéosurveillance, formes d’incarcérations toujours plus diversifiées et massives, pénalisation plus lourde d’ « incivilités » et création de nouveaux délits, augmentation incessante de gardiens de paix sociale, préparation à des interventions conjointes police/armée). Qui plus est, expérience historique et lucidité sur les expressions contemporaines de rage obligent, on sait bien que la tension guerre civile/guerre sociale traverse toute la société, mais aussi chaque individu : dans une situation d’émeute, le meilleur comme le pire peut se produire, et une même personne peut accomplir l’un comme l’autre en fonction des moments et des situations.

La révolte de novembre 2005 en France ne nous laisse pourtant pas tout à fait orphelins, y compris si l’observation de la conflictualité – au moins en Europe – nous porte plutôt à parier sur une dissémination d’émeutes, c’est-à-dire sur un antagonisme privé de projectualité qui peut exploser dans n’importe quelle direction. Elle offre même une hypothèse précieuse aux analystes du réel les plus pessimistes : le négatif de la révolte n’a pas été entièrement rattrapé par ce que d’aucuns réduisent au nihilisme de la domination. Mieux, si l’explosion de novembre n’était pas l’exception qui confirme la règle mais l’expression encore balbutiante du retour d’une critique sociale radicale de tous les aspects de l’existant (le rêve en moins), il reste sérieusement envisageable, au moins ici, de penser œuvrer au sein du négatif en vue de maintenir et de partager nos rêves. Ce n’est pas le retour des Cosaques, mais un horizon qui reste accessible : celui d’une révolte diffuse qui pourrait peut-être se transformer en une forme d’insurrection encore inédite, si elle parvient à rencontrer suffisamment d’espace et de temps. Un espace et un temps que les anarchistes peuvent certainement contribuer à approfondir s’ils ne renoncent ni à leur éthique individuelle face à des situations de révolte toujours plus ambiguës, ni à leur projectualité au nom de la complexité des formes actuelles de la domination.

[Paru dans A Corps Perdu, revue anarchiste internationale, Paris, août 2010.]

Le 14 février un événement va avoir lieu dans le Museo de la memoria indómita avec pour objectif de récolter de l’argent pour les prisonnier-es politiques et anarchistes.

Le 14 février un événement va avoir lieu dans le Museo de la memoria indómita avec pour objectif de récolter de l’argent pour les prisonnier-es politiques et anarchistes.

Lorsque nous sommes allés à l’endroit où Antonio Martin avait été abattu par la police, beaucoup de gens étaient dans la rue, s’affrontant avec rage à la police à propos du meurtre d’une personne. Ca rappelait les nuits dans les rues de Ferguson, mais ça n’a duré que deux nuits.

Lorsque nous sommes allés à l’endroit où Antonio Martin avait été abattu par la police, beaucoup de gens étaient dans la rue, s’affrontant avec rage à la police à propos du meurtre d’une personne. Ca rappelait les nuits dans les rues de Ferguson, mais ça n’a duré que deux nuits. Nationwide: février 2012 – Trayvon Martin, un jeune noir de 17 ans, originaire de Miami Gardens, en Floride, est abattu par George Zimmerman, un vigile de sécurité de quartier à Sanford en Floride. Au moment des coups de feu, Zimmerman n’est pas accusé par la police de Sanford, qui disent qu’il n’y avait aucune preuve pour réfuter son allégation de légitime défense et que la loi de Floride « Stand Your Ground » interdit d’arrêter ou d’accuser les agents de la force publique. Immédiatement après sa mort, de nombreuses villes à travers le pays organisent des « marches à capuches » et manifestent en réponse à l’assassinat. En juillet 2013, Zimmerman est finalement inculpé et jugé pour la mort de Martin. Un jury l’acquitte de l’assassinat au deuxième degré et d’homicide involontaire.

Nationwide: février 2012 – Trayvon Martin, un jeune noir de 17 ans, originaire de Miami Gardens, en Floride, est abattu par George Zimmerman, un vigile de sécurité de quartier à Sanford en Floride. Au moment des coups de feu, Zimmerman n’est pas accusé par la police de Sanford, qui disent qu’il n’y avait aucune preuve pour réfuter son allégation de légitime défense et que la loi de Floride « Stand Your Ground » interdit d’arrêter ou d’accuser les agents de la force publique. Immédiatement après sa mort, de nombreuses villes à travers le pays organisent des « marches à capuches » et manifestent en réponse à l’assassinat. En juillet 2013, Zimmerman est finalement inculpé et jugé pour la mort de Martin. Un jury l’acquitte de l’assassinat au deuxième degré et d’homicide involontaire.

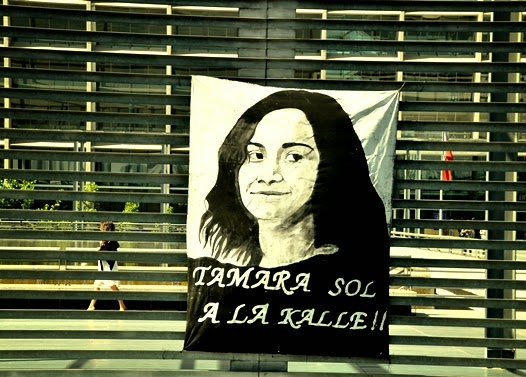

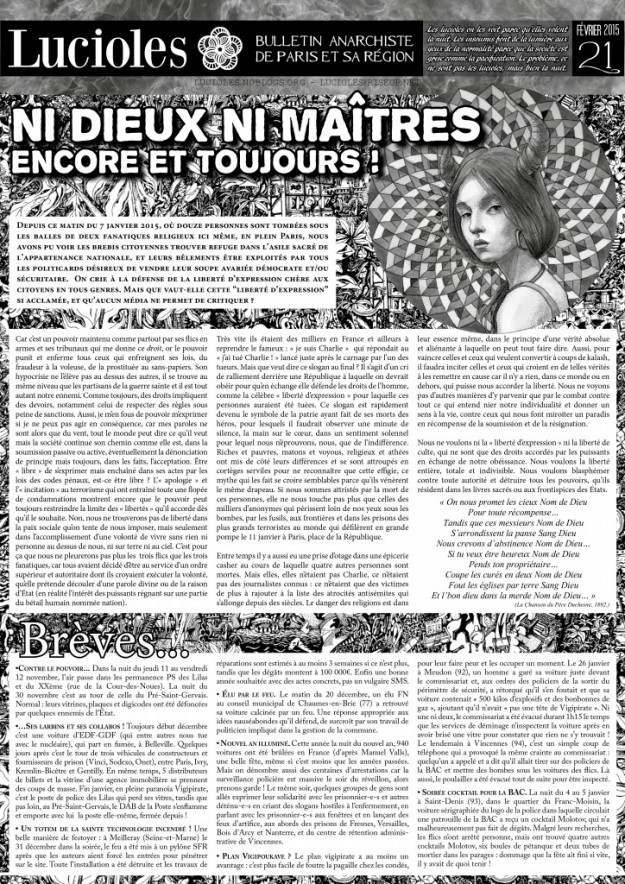

Depuis ce matin du 7 janvier 2015, où douze personnes sont tombées sous les balles de deux fanatiques religieux ici même, en plein Paris, nous avons pu voir les brebis citoyennes trouver refuge dans l’asile sacré de l’appartenance nationale, et leurs bêlements être exploités par tous les politicards désireux de vendre leur soupe avariée démocrate et/ou sécuritaire. On crie à la défense de la liberté d’expression chère aux citoyens en tous genres. Mais que vaut-elle cette “liberté d’expression” si acclamée, et qu’aucun média ne permet de critiquer ?

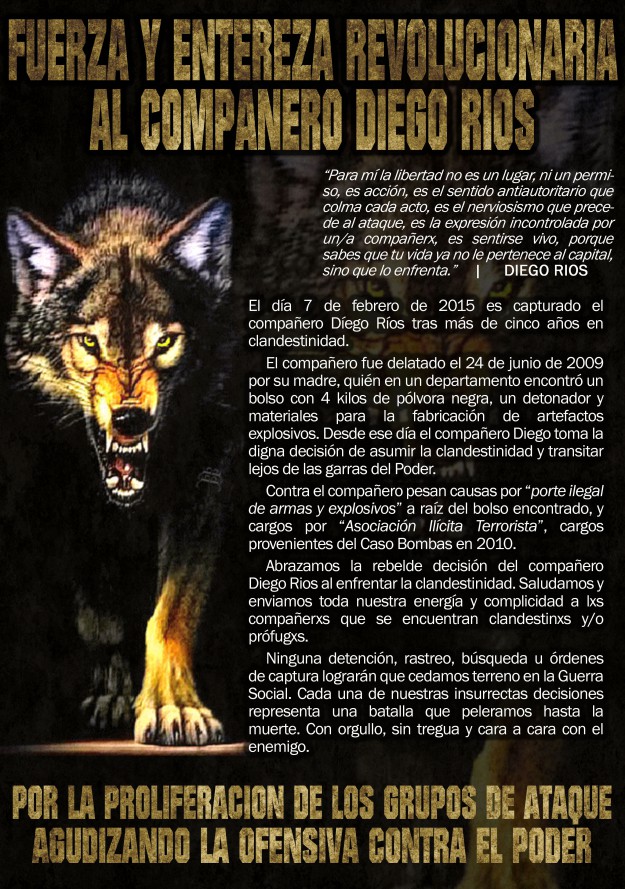

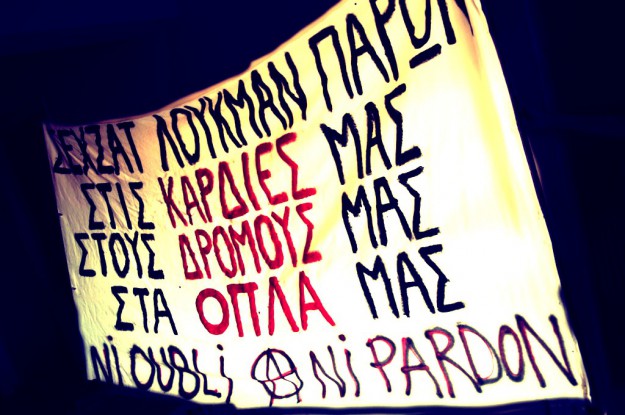

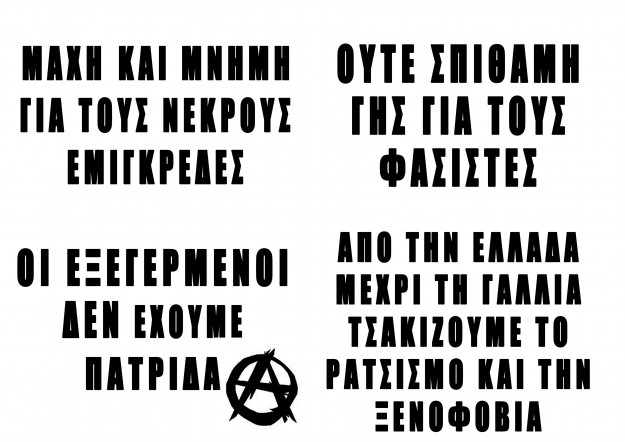

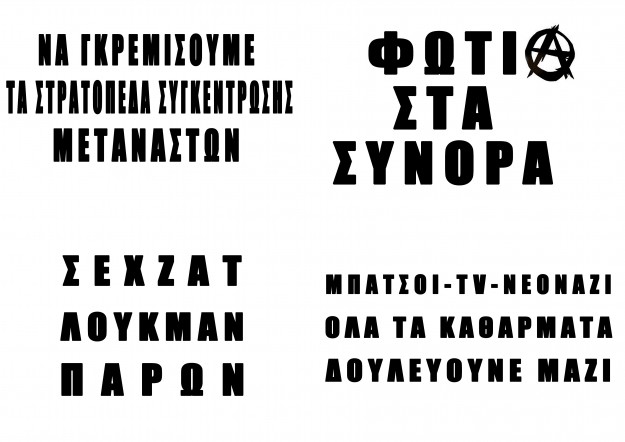

Depuis ce matin du 7 janvier 2015, où douze personnes sont tombées sous les balles de deux fanatiques religieux ici même, en plein Paris, nous avons pu voir les brebis citoyennes trouver refuge dans l’asile sacré de l’appartenance nationale, et leurs bêlements être exploités par tous les politicards désireux de vendre leur soupe avariée démocrate et/ou sécuritaire. On crie à la défense de la liberté d’expression chère aux citoyens en tous genres. Mais que vaut-elle cette “liberté d’expression” si acclamée, et qu’aucun média ne permet de critiquer ? Aujourd’hui, le 07 février 2015, les raclures de la Police d’Investigation dirigés par ce pourri de Parquet Sud ont réussi à arrêter

Aujourd’hui, le 07 février 2015, les raclures de la Police d’Investigation dirigés par ce pourri de Parquet Sud ont réussi à arrêter

Lorsqu’une révolte sociale d’une ampleur tout à fait inhabituelle éclate à côté de soi, comme ce fut le cas en novembre 2005, il n’est pas rare que nous manquions de mots précis. On peut ainsi facilement tanguer entre une apologie pure et simple, guidée par l’enthousiasme ou une volonté d’agitation immédiate, et une mise à distance ultra critique, guidée par la peur ou les expériences historiques (c’est-à-dire plus honnêtement par les échecs du passé). Face à la tentation de qualifier trop rapidement les faits, on se souvient aussi que nommer une réalité, c’est déjà la réduire, que la réduire c’est rapidement la trahir. Ainsi, tout comme l’Etat peut par exemple définir des actes ou des personnes comme « terroristes » en fonction de la relativité de ses intérêts, les révolutionnaires ont souvent tendance à plaquer leurs désirs et leur propre projectualité sur les révoltes en cours. Non seulement le langage n’est bien sûr pas neutre, mais il sert souvent à cacher les véritables enjeux de la question posée.

Lorsqu’une révolte sociale d’une ampleur tout à fait inhabituelle éclate à côté de soi, comme ce fut le cas en novembre 2005, il n’est pas rare que nous manquions de mots précis. On peut ainsi facilement tanguer entre une apologie pure et simple, guidée par l’enthousiasme ou une volonté d’agitation immédiate, et une mise à distance ultra critique, guidée par la peur ou les expériences historiques (c’est-à-dire plus honnêtement par les échecs du passé). Face à la tentation de qualifier trop rapidement les faits, on se souvient aussi que nommer une réalité, c’est déjà la réduire, que la réduire c’est rapidement la trahir. Ainsi, tout comme l’Etat peut par exemple définir des actes ou des personnes comme « terroristes » en fonction de la relativité de ses intérêts, les révolutionnaires ont souvent tendance à plaquer leurs désirs et leur propre projectualité sur les révoltes en cours. Non seulement le langage n’est bien sûr pas neutre, mais il sert souvent à cacher les véritables enjeux de la question posée.  Presque tout cela a eu lieu, mais l’histoire n’en est cette fois pas restée là. Les trois premières nuits, des centaines de personnes de Clichy affrontent les flics avec des pierres et des feux d’artifice, s’en prennent à la mairie ou à la Poste, aux voitures et aux abribus. La deuxième nuit, les CRS se font même tirer dessus. Dès la quatrième, les jeunes de la ville voisine de Montfermeil incendient le garage de la police municipale en solidarité, et dès la cinquième des voitures brûlent dans tout le département de Seine St Denis, tandis qu’éclatent des affrontements avec les flics. Au bout de dix jours, on ne compte plus les banlieues de toute l’Ile-de-France puis de tout le pays, du nord au sud (à commencer par Bègles, Orléans, Rouen, Roubaix, Evreux, Perpignan), qui rejoignent peu à peu le mouvement. Cette extension géographique se poursuivra tout au long de ces trois semaines. Le gigantesque incendie qui allait déchirer ces longues nuits est donc clairement parti de certaines banlieues dans un mouvement en spirale qui part de Clichy vers les villes voisines, puis s’étend au département et à la région, avant de toucher d’autres cités de France, et même des quartiers de Belgique ou d’Allemagne. Toutefois, simplement réduire ce mouvement à une « révolte des banlieues » serait une erreur, certainement liée à l’impression qu’ont laissée les premiers quinze jours.

Presque tout cela a eu lieu, mais l’histoire n’en est cette fois pas restée là. Les trois premières nuits, des centaines de personnes de Clichy affrontent les flics avec des pierres et des feux d’artifice, s’en prennent à la mairie ou à la Poste, aux voitures et aux abribus. La deuxième nuit, les CRS se font même tirer dessus. Dès la quatrième, les jeunes de la ville voisine de Montfermeil incendient le garage de la police municipale en solidarité, et dès la cinquième des voitures brûlent dans tout le département de Seine St Denis, tandis qu’éclatent des affrontements avec les flics. Au bout de dix jours, on ne compte plus les banlieues de toute l’Ile-de-France puis de tout le pays, du nord au sud (à commencer par Bègles, Orléans, Rouen, Roubaix, Evreux, Perpignan), qui rejoignent peu à peu le mouvement. Cette extension géographique se poursuivra tout au long de ces trois semaines. Le gigantesque incendie qui allait déchirer ces longues nuits est donc clairement parti de certaines banlieues dans un mouvement en spirale qui part de Clichy vers les villes voisines, puis s’étend au département et à la région, avant de toucher d’autres cités de France, et même des quartiers de Belgique ou d’Allemagne. Toutefois, simplement réduire ce mouvement à une « révolte des banlieues » serait une erreur, certainement liée à l’impression qu’ont laissée les premiers quinze jours.